“마리아의 노래”(마니피캇)의 정치학

성서를 다른 눈으로 읽기 시작하던, 아직 어린 어느 날, 무신론자를 자처하던 어느 친구에게 선입견 없이 읽어 달라면서 성서 구절을 건넸다. 그 구절을 다 읽고, 친구는 잠시 생각에 잠기더니, “이거, 공산당 선언이네!” 하고 그 첫 입을 뗐다. 그것은 “마리아의 노래” (Magnificat) 였다.

8월 15일이 일제의 압제에서 벗어난 기념일이 된 우리 처지에, 그리스도교 전통의 마리아 축일과 겹쳐 마리아의 노래를 다시 읽고는, 이 축일에 대한 케네스 리치 신부의 글을 덧붙여 읽어 우리말로 옮긴다 (번역 용어에 대해서는 맨 아래 역주 참조).

“마리아의 노래”(마니피캇)의 정치학

케네스 리치

성공회 사제, 그리스도교 사회주의자, 공동체 운동가

성모 안식 축일(the Dormition of Theotokos; the Assumption of the Blessed Virgin Mary)은 대부분의 그리스도교 세계에서 지켜 왔으나, 영국의 그리스도인들에게는 큰 열광을 낳지는 못했다. 종종 마리아에 대한 극단적이고 분열적인 교리 때문에 교회 일치 대화에 걸림돌이 된다는 이유로 그랬거니와, 무엇보다도 제 2차 바티칸 공의회 이전의 오만한 교황령 때문이기도 했다. 그러나 이 성모 교리는 이제는 다루기 불편한 주제라거나 별로 중요하지 않은 사안이요, 마리아 이단을 만들어낸다는 걱정을 넘어서 새롭게 조명되고 있다.

여전히 동방 교회 전통에서 이 성모 안식 축일은 그야말로 마리아를 기억하는 최대의 축일이다. 융은 이 교리를 신성의 여성적 측면을 회복하는 중요한 표시로 높이 평가했다. 로즈메리 류터와 같은 몇몇 페미니스트 신학자들은 대체로 남성적이고 이성 중심적인 그리스도교 전통 안에서 이 성모 교리와 그 밖의 마리아 교리가 내재한 해방적 특징을 지적해냈다. “해방의 마리이론”은 분명히 북미의 신학적 주제이긴 하다.

대체로 마리아에 대한 신심이 마리아의 노래(“마니피캇”)에 대한 왜곡에 자리 잡고 있다는 것은 의심할 여지가 없다. 그러나 1973년 세계 성공회 협의회의 한 문서는 마리아를 예언자적인 여성으로 읽으며, 이 노래를 “경제, 정치, 사회의 구조를 급진적으로 변혁하시려는 그리스도에 대한 찬미”라고 규정했다. 교황 바오로 6세도 “마리아 공경”(Marialis cultus,1974)이라는 교황 문헌에서 잘못된 마리아 신심의 부패를 비판하며, “나자렛의 마리아가 하느님의 뜻을 온전히 따르면서도 수동적으로 순명만 하거나 배타적인 믿음을 지닌 여인이 결코 아니라 하느님은 비천하고 억눌린 이들을 돌보시며 권세 있는 자들을 자리에서 내치시는 분이라고 천명한 여인”이라고 강조했다.

실제로, 마리아 안식 교리는 부활 교리가 발전한 한 형태이다. 그리스도께서 죽은 이들 가운데서 첫 번째로 부활하신 분이었듯이, 하느님을 몸에 품었던 그의 어머니도 그리스도의 영광스러운 몸이 마련한 부활의 생명을 나누도록 일으켜 세워져야 한다. 성모의 안식은 아직도 그리스도교 세계에 영향을 미치고 있는 몸과 영혼의 이분법을 거부한다. 그의 전 존재가 일으켜 세워지는 것이다. 모든 피조물의 물질세계가 변화되어 하느님의 자녀가 누리는 자유를 함께 나누기 때문이다 (로마서 8장).

이런 점에서 마리아는 바울로 성인이 말한 우주적인 상승의 선두 주자이다. 마리아는 새롭고 영화롭게 변화된 창조 세계의 축소판이다. 이 교리는 그리스도교적인 희망이 유물론적 근거를 둔다고 천명하는 것이다.

한편, 마리아를 일으켜 세운다는 말은 가난한 이들(“아나윔”), 하느님의 작은 자들을 일으켜 세운다는 말이기도 하다. 작은 자들은 아름다울 뿐만 아니라, 하늘의 여왕이다. 이것이 바로 마리아가 그의 노래에서 예견했던 권력 구조의 전복이다. 마리아의 노래는 “우주적인 사회 혁명의 찬가”(토마스 핸콕)이다.

하느님께서는 마리아의 비천한 처지와 그의 작음을 돌아보셨다. 그리하여 마리아는 ‘마카리아'(복된 사람)가 되었다. 하느님께서는 ‘두나스타스'(권세 있는 자)를 내치시고, 배고픈 이들의 배를 불리셨다. “이 노래의 구절에 담긴 의미를 과도하게 영적으로 해석하여, 그 말 자체의 해석을 무시하기가 쉽다”고 복음서 학자 하워드 마샬은 지적한 바 있다. “하느님 나라의 도래는 정치적이며 사회적인 혁명을 가져온다. 그것은 모든 인간의 삶을 하느님의 뜻에 맞도록 재정렬하는 것이다.”

이 ‘일으켜 올려짐’은 하느님의 여성적 측면을 깨닫도록 하는 중요한 시선이다. 마리아가 삼위일체에서 네 번째 자리로 일으켜 세워졌다는 식이어선 안된다. 오히려, 이 여인을 일으켜 세워서 하느님의 본성을 나누게 하심으로써, 우리는 남성성과 더불어 우리의 여성성이 이 하느님의 본성에 참여하게 되었다는 필연적인 결과를 받아들여야 한다는 의미이다.

하느님은 남성이 아니다. “하느님의 모성”을 심각하게 받아들여야 한다. 마리아 신심은 개인의 안전과 보호를 위한 수단으로 이용되기 쉽다. 이야말로 하느님의 여성성을 하느님에게서 떼어내어 목가적인 처녀에 대한 환상으로 이끄는 일이다. 그러므로 본질적인으로 남성적인 신의 상징을 유지하면서도, 마리아를 통하여 하느님의 여성성을 발견해야 한다.

마리아론에 내재한 해방적인 전통에 대해 더욱 깊이 살피도록 노력해야 한다. 그의 아드님이신 그리스도 옆에 마리아의 자리가 놓여 있다는 것은 의심할 여지가 없다. 고 레인먼드 레인스 신부가 언젠가 말한 대로, “성모께서 하늘에 계시지 않다면, 지옥에 계시단 말인가?” 부활의 진리는 적어도 그리스도께서 하늘에 계신 것처럼 그분의 어머니도 그분과 함께 계신다고 말하도록 우리에게 요구한다.

David Bunch and Angus Ritchie, ed., Prayer and Prophecy: The Essential Kenneth Leech (New York: Seabury Books, 2009), pp. 126-128.

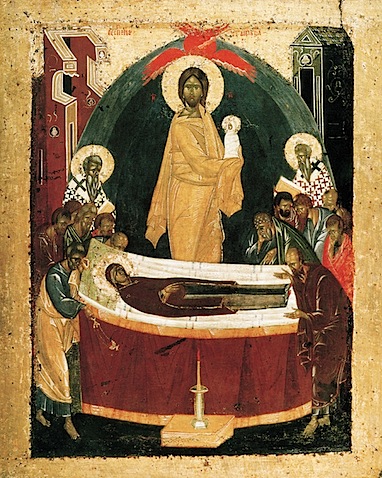

(역주: 그리스도교 전통은 대부분 8월 15일을 성모 안식 축일(the Dormition of the Theotokos)로 지킨다. 우리말로 “안식”은 희랍어 ‘코이메시스’ (koímēsis; 영면; dormition)를 번역한 말이다. 정교회와 성공회는 이 축일을 “안식”(the Dormition) 축일로 명명하여 지키는데, 천주교는 중세 이후로 성모에 대한 대중 신심의 확대로 결국 “들어 올려져 받아들여짐”의 뜻인 the Assumption이라는 용어를 썼고, 이를 “몽소승천”이라 번역한다. 그리스도의 승천(the Ascension)과 성모의 몽소승천(the Assumption)은 그 주체와 수준이 현격하게 다르다. 이 논란은 여기서 다루는 “마리아의 노래'(Magnificat )의 의미와 마리아의 의미를 돌아보는 일에 방해가 되는 일이 적지 않으니, 이 정도로 그친다. 원문에서는 “Dormition”이라 하지 않고 “Assumption”이라 썼으나, 성공회 전통대로 ‘안식’이라 쓰고, 그 뜻을 강조할 때, “일으켜 올려짐”이라 풀어쓴다. 이 분쟁적인 용어와 교리를 넘어서려면 함께 올린 ‘이콘’을 응시하며 마음의 창을 열면 될 일이다.)

August 17th, 2010 at 11:36 pm

사회적 하느님(청림)을 읽으면서 느낀 사회적 신앙을 이 글에서도 읽으니 반갑습니다. 한국은 매우 더운데 미국은 어떤지 모르겠습니다. 몸 건강하시지요?

추신 : http://logosblf.egloos.com/2663966 에 신부님의 글을 일부 발췌했습니다. 출처도 분명히 밝혔고요.

[Reply]

September 6th, 2010 at 12:38 am

일으켜 올려진 마리아는 곧 그리스도교 희망의 유물론적 근거라는 문장이 오늘날의 마리아론을 위한 첫걸음이 아닐까 합니다.

일전에 교회금요심야예배에서 구약의 한나의 기도와 신약의 마리아의 기도를 주제로 강해를 했습니다. 천주교의 마리아 신심 왜곡 현상이 문제라면, 개신교에서는 한나 신심 왜곡 현상(기도하고 득남해서 봉헌하자!)이 문제일 것 같습니다. 한나의 기도와 마리아의 기도가 내용과 형식에서 분명히 공명한다면, 함께 다룰 수 있는 주제라는 생각이 드네요.

[Reply]