교회 – 먹이고 품는 생명 나무

교회 – 먹이고 품는 생명 나무 (마르 4:26~34)1

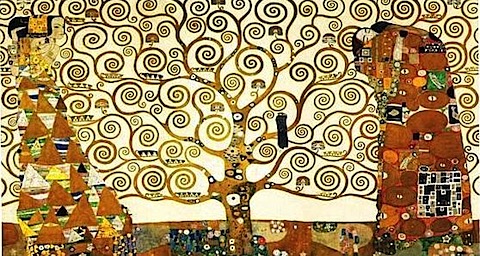

세상을 뒤덮은 푸른 생명의 색깔과 기운은 창조세계의 아름다움과 온전함을 한껏 드러냅니다. 생명의 아름다움과 온전함을 그리스도교 신앙은 거룩함이라고 불렀습니다. 신앙은 하느님께서 마련하신 거룩한 생명을 온 창조세계가 만끽하고 즐기는 일입니다. 오늘 성서 본문은 한결같이 열매를 맺어 생명을 먹이는 나무, 지친 생명이 깃들어 쉬는 넉넉한 그늘을 노래합니다. 이렇게 하느님 나라를 비추며, 이 생명 나무의 열매와 그늘을 마련하는 일이 교회의 사명입니다.

전례력의 지혜에 따르면, 녹색절기를 ‘연중절기’라는 밋밋한 표현이 아니라 ‘성삼후’ 주간으로 표시합니다. 삼위일체 하느님이 보여주시는 친교와 협력의 관계를 따라 우리는 녹색을 입고 생명을 축하한다는 뜻입니다. 우리가 누리는 친교와 협력의 생명은 하느님께서 손수 심으신 푸른 나무와 같습니다. 신앙인은 우람한 송백나무로 자라나 세상의 온갖 생명이 깃들도록 너그럽게 품어 함께 사귀는 사람들입니다.

새로운 생명의 씨앗이 뿌려져 아무도 모르게 자라난다는 예수님의 말씀은 하느님 나라의 정체에 관한 이야기입니다. 하느님 나라의 성장은 인간의 잣대로 헤아리는 계산 너머에 있으며, 누가 아무리 하느님 나라를 방해하더라도 열매는 맺고야 만다는 뜻입니다. 그 열매는 일꾼들의 땀과 수고로 낟알이 되어 사람을 먹이는 양식이 됩니다. 이미 신자가 된 사람들은 하느님 나라의 열매를 세상 사람들에게 먹여 살리는 사명을 맡았습니다.

보일락말락 한 겨자씨가 자라나 새가 깃드는 큰 나무가 된다는 예수님의 말씀도 하느님 나라의 실체에 관한 이야기입니다. 보잘것없이 작은 씨앗과 커다란 나무의 대비가 돋보입니다. 지금 우리 모습이 작다는 현실에 실망하거나 의기소침할 일이 아닙니다. 스스로 작아지셔서 작은 이들과 깊은 연민을 나누셨던 예수님이십니다. 작고 힘없는 이들이 오히려 세상 속 다른 작은 이들의 상처와 아픔, 번민과 희망을 더 잘 압니다. 세상에는 작은 이들이 훨씬 더 많으니, 이들과 더불어 커다란 나무를 키워나갈 수 있다는 꿈과 힘을 불어넣으시는 주님이십니다.

그리스도인의 사명은 작은 씨앗에서 솟아난 생명 나무 열매로 사람을 먹이고, 세상에서 지친 영혼을 쉬게 하는 일입니다. 교회는 생명을 제공하는 일꾼이며, 성당은 지친 아픈 세상을 품는 너른 공간입니다. ‘세속적인 표준’에 따라 계산하지 않고, 그리스도의 힘에 기대어 먹이고 환대합니다. “그리스도의 사랑이 우리를 그토록 강요하여” 우리는 새사람이 되었기에, 세상의 낡은 잣대와 태도를 버리고 새롭고 거룩한 실천으로 하느님 나라를 살아갑니다.

- 성공회 서울 주교좌 성당 2015년 6월 14일 연중11주일 주보 [↩]