하느님의 잔치와 신앙의 예법

Sunday, October 15th, 2017

하느님의 잔치와 신앙의 예법 (마태 22:1-14)

성찬례는 하느님 나라의 풍성한 잔치를 미리 맛보는 일입니다. 하느님이 마련하신 잔치의 목적은 뚜렷합니다. 하느님의 창조 세계와 그 생명을 함께 축하하고 즐기라는 초대입니다. 그러나 인간의 정치와 경제는 이 초대를 자주 위태롭게 합니다. 울타리를 치고 몇몇이 독식하거나 갖가지 인맥과 이권이 만든 차별의 벽을 높이 쌓기 때문입니다.

예수님은 이에 맞서 하느님의 잔치를 이어가십니다. 가나의 혼인 잔치에서는 흥을 이어가시려 좋은 포도주를 제공하시고, 배고픈 이들의 처지를 측은히 여겨 배부르게 먹고 남도록 풍성히 차려 주십니다. 세상 기준으로 손가락질받는 이들을 초대하여 먹고 마시는 일로 기꺼이 그들의 동료가 되십니다. 그 잔칫상은 자신의 몸을 제자와 친구에게 내어주는 일에서 절정을 이룹니다. 마침내, 새로운 생명을 축하하는 부활 잔치의 성찬례로 완성됩니다. 난해한 오늘 복음의 혼인 잔치 비유는 이 맥락에서 바르게 이해할 수 있습니다.

잔치는 모든 사람에게 열려있습니다. 더 적극적으로 초대하려는 의지마저 돋보입니다. 그러나 함께 참여하여 누릴 잔치의 흥을 깨는 일이 벌어집니다. 자신의 사적인 성취와 손익 계산에 따라 참여를 거부합니다. 때로는 이러한 초대가 사적인 이익의 기회를 빼앗는다고 판단하여 폭력으로 자기 이익을 보호하려 합니다. 하느님 나라의 신앙은 손익계산을 넘어설 때 다가오는데도 말입니다. 최근 세계의 정치경제, 그리고 우리 주변 상황과도 무척 닮았습니다. 이런 일이 계속되면 세상은 파국으로 치닫습니다.

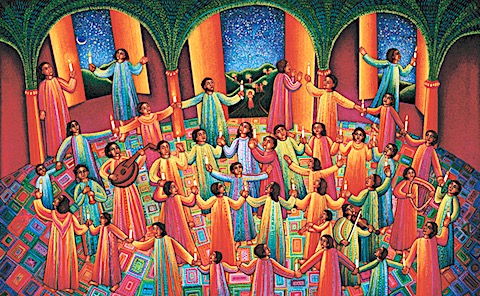

새로운 초대에 응답하여 자신의 태도를 바꿀 때 희망이 열립니다. ‘나쁜 사람 좋은 사람’할 것 없이, 모두 생명 잔치의 혜택을 누려야 합니다. 어떤 사람에게든 하느님의 단비가 차별 없이 내리기 때문입니다. 잔치에 참여했다면 하느님 나라의 잔치에 맞는 예법을 따라야 합니다. 세상을 벗어나 신앙의 길에 초대받는 은총을 누렸다면, 자신에게 친숙한 세상의 관습을 버리고 신앙과 은총의 예법을 따라야 합니다. 하느님의 잔칫상에 둘러 모인 사람은 나이와 성별, 학력과 재력, 오래된 이와 새로운 이의 구분을 넘습니다. 사람따라 존대하거나 친근하다는 빌미를 대며 반말로 하대하지 않습니다. 초대받은 손님으로서 서로 존중하고 존경하며, 서로 좋은 것을 권하고 보살피는 예법을 따릅니다.

신앙 공동체는 성찬례로 하느님의 잔치를 미리 맛보고 나눕니다. 세상의 삶이 우리 생활의 대부분을 차지하더라도, 교회 공동체의 공간과 시간에서만은 새로운 행동과 예법으로 살며 훈련합니다. 우리 모두 하느님의 손님인 사람이기에 어떤 사람도 함부로 대할 수 없습니다. 신앙의 예법을 무시하는 교회는 “부르심을 받은 사람은 많지만 뽑히는 사람은 적다”(14절)는 한탄 앞에 서게 됩니다. 우리는 오로지 하느님의 은총에 감사하여 생명의 기쁨을 서로 축하하고 서로 드높이며 살아갑니다. 교회는 이 생명 존중의 기쁨을 널리 퍼뜨리는 공동체입니다.