성공회의 한 전통 – 그리샴 커크비 신부

Monday, October 11th, 2010성공회는 서방 교회 내에서 어쩌면 가장 복잡한 역사의 경험과 내력, 그에 따라 가장 넓은 신학적 실험과 실천의 폭을 가진 그리스도교 전통일 것이다. 눈에 보이는 대로만 따라가면, 특히 한국이라는 맥락에서 어느 몇몇 특정 교단 전통이 보수든 진보든 헤게모니를 잡고 있는 처지에서, 이런 느슨하면서도 넓은 폭에 깃든 경험의 결들을 섬세하게 살펴서 우리 맥락의 신학과 실천에 잇대는 일이 쉽지 않다. 결국, 자신의 풍요로운 전통의 우물에서 길어올려서 나눠야 할 일은 놔두고, 남의 우물이나 기웃거리다가 자기 우물 메말라 결국 메워버리는 우를 범하기 일쑤다.

트레버 허들스턴 신부 이야기에서 적었듯이, 그리스도교 사회주의는 영국 성공회, 이후 세계 성공회 신앙 전통에서 큰 지하수를 이뤄서, 곳곳에 우물을 공급했다. 게다가 그것이 성육신 신학에 뿌리를 둔 성사적 세계관을 고민하던 성사주의자들과 만나서는, 매우 독특한 우물 맛으로 사람을 모으고, 그들을 하느님의 나라와 세계에 대한 투신으로 이끌었다.

이들의 ‘그리스도교 사회주의’ 혹은 ‘그리스도교 성사적 사회주의’는, 이른바 ‘사회과학적’ 사회주의와는 거리가 있었다. 여러 면에서 아나키스트 사회주의와 그 맥을 나누는 점이 많을 것이다. 실제로, 성공회의 이 성사적 사회주의는 여러 아나키스트 사회주의자들을 배출했다. 이들은 대체로 기구 운동이나 조직 운동보다는, 자기가 터 잡은 공간과 지역의 삶에 깊이 투신하는 일을 우선시했다. 다른 조직이나 기구 운동은 그런 사고와 실천의 확대와 협력을 위해 벌인 이차적인 것이었다.

모든 생명있는 것들이 명멸하듯, 이들도 명멸한다. 적어도 지난 20세기의 성사적 사회주의자들은 이제 몇 남지 않았다. 그리샴 커크비 신부는 아마 그 마지막 성사적 사회주의자였는지 모른다. 아니, 그의 부고를 적고 있는 케네스 리치 신부가 아직 남아 있기는 하다. 이제 이 전통의 경험과 신학, 그 실천과 한계를 21세기에 어떻게 되살려 볼 것인가? 면면히 흘렀으나 이제 잊혀 물줄기를 찾기 어렵게 된 지하수에 잇대어 다시 퍼 올릴 우물물은 어떤 것이어야 할까? 그 고민을 트레버 허들스턴 신부에 이어 그리샴 커크비 신부의 부고를 통해서 다시 시작해 본다.

—

그리샴 커크비 신부 (Father Gresham Kirkby)1

성공회 사제, 전례 개혁의 선구자, 아나키스트

(1916년 8월 11일 ~ 2006년 8월 10일)

그리샴 커크비 신부는 자신의 90번째 생일을 몇 시간을 앞두고 별세했다. 최근까지 런던 동부 한 교회의 주임 사제로 가장 오랫동안 섬겼던 분이었다. 아나키스트 사회주의자였던 그는 초창기 핵무기 철폐 운동가요, 반전 운동 조직인 백인위원회(the Committee of 100)의 일원이었으며, 영국 성공회 내의 전례 개혁 선구자이자, 현장 교회의 사제였다. 콘월에서 태어난 그는 감리교 찬송의 신학(그의 어머니와 이모는 감리교 신자였다)에 큰 영향을 받으며 자랐으나, 일찍이 세인트 힐러리 교회의 사제였던 사회주의자 버나드 워크 신부의 영향으로 성공회-가톨릭주의로 신앙의 거처를 옮겼다. 그는 음악적인 재능이 뛰어났으며, 다른 사제가 제대에서 전례를 집전하는 동안에는 자신이 손수 오르간을 연주했다.

그리샴 커크비 신부는 자신의 90번째 생일을 몇 시간을 앞두고 별세했다. 최근까지 런던 동부 한 교회의 주임 사제로 가장 오랫동안 섬겼던 분이었다. 아나키스트 사회주의자였던 그는 초창기 핵무기 철폐 운동가요, 반전 운동 조직인 백인위원회(the Committee of 100)의 일원이었으며, 영국 성공회 내의 전례 개혁 선구자이자, 현장 교회의 사제였다. 콘월에서 태어난 그는 감리교 찬송의 신학(그의 어머니와 이모는 감리교 신자였다)에 큰 영향을 받으며 자랐으나, 일찍이 세인트 힐러리 교회의 사제였던 사회주의자 버나드 워크 신부의 영향으로 성공회-가톨릭주의로 신앙의 거처를 옮겼다. 그는 음악적인 재능이 뛰어났으며, 다른 사제가 제대에서 전례를 집전하는 동안에는 자신이 손수 오르간을 연주했다.

1940년대 초 리즈 대학교 졸업 후, 커크비 신부는 요크셔 머필드에 있는 부활 대학(부활 공동체 수도회가 설립한 신학대학: 역자주)에서 공부했다. (나중에 대주교가 된) 트레버 허들스턴 신부가 수도회 지원자로 있던 때였다. 당시 커크비는 허들스턴을 오히려 보수적이라 여길 정도였다. 1942년에 부제로, 1943년에 사제로 서품된 커크비 신부는 맨체스터 고튼의 성모와 성 토마스 교회의 보좌 사제로 첫 사목 활동을 시작했으며, 1951년 런던 보우 커먼의 세인트 폴 교회의 주임 사제가 되어 1994년 은퇴할 때까지 그곳에서 일했다.

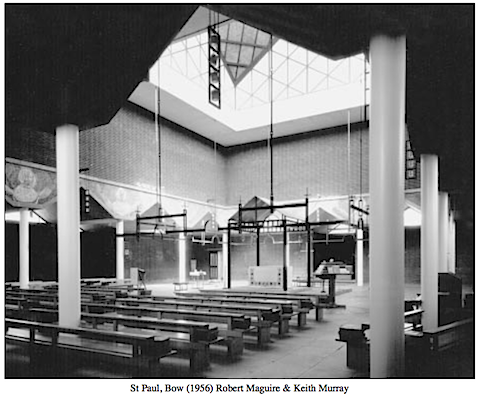

그 교회는 제2차 세계 대전으로 이미 파괴된 상태였다. 커크비 신부가 이룬 업적 가운데 하나는 새로운 교회 건축이었다. 1960년에 축성된 이 성당을 당시 영국의 ‘건축 비평'(Architectural Reviews)지는 20세기에 지어진 가장 중요한 교회 건물이라고 평했다. 커크비 신부는 건축가로 로버트 매과이어(Robert Maguire)와 키스 머레이(Keith Murray)를 선택했다. 그들은 다음과 같은 질문과 씨름했다. “2000년이 되는 때에 그리스도교 예배는 어떤 것인가? 그리고 그것을 반영한 교회는 어떻게 지을 것인가?”

보우 커먼 교회의 전례는 로마 전례를 따랐으나, 천주교의 제2차 바티칸 공의회의 개혁을 이미 10년 앞서서 실행한 것이었다. 이미 오랫동안 성무일도를 그레고리안 챈트에 맞추어 드렸다. 커크비 신부는 “마침내 로마 교회가 우리를 이제야 따라온 것”이라고 말했다.

아나키스트 사회주의자로서, 커크비 신부는 1956년까지는 자신을 “아나키스트 공산주의자”로 부르곤 했다. 그는 러시아 아나키스트 표트르 크로포트킨과 미국 가톨릭 노동자 운동의 창시자인 도로시 데이의 영향을 깊이 받았다. 커크비 신부가 별세하기 이틀 전 그를 방문한 런던 주교는 신부의 말을 이렇게 전했다. “커크비 신부님은 아나키즘에 대한 불멸의 믿음을 갖고 있노라고 선포하시더라.” 커크비 신부는 핵무기 해체 운동을 벌이며 당시 핵무기 기지인 알더마스턴 행진을 완주한 최초의 사제였으며, 핵무기 반대 운동으로 1961년에는 투옥을 당하기도 했다. 그는 투옥 동안에 브릭스턴 감옥의 채플에서 재소자들과 함께 활기 넘치는 예배를 드렸다.

커크비 신부는 ‘하느님 나라 연대'(the League of the Kingdom of God: 1922년 창립)라는 조직의 마지막 생존 조직원이었으며, 1960년 해체되기까지 ‘그리스도교 사회주의자 연대’의 의장을 지냈다. 그는 개량적 사회주의, 특히 블레어 노동당 정권의 정책에는 그 어떤 동정심도 보이질 않았다.

커크비 신부의 하느님 나라에 대한 전망은 이 세상을 변혁시키는 것에 대한 희망이었다. 그의 글, “다가오는 하느님 나라: 보편 교회의 신앙과 천 년의 희망”(Kingdom Come: the Catholic Faith and Millennial Hopes, in Essays Catholic and Radical, edited by Rowan Williams and Ken Leech, 1983)은 그의 사고를 정확하게 드러내고 있다.

그는 수많은 사람에게 깊은 영향을 끼쳤으며, 런던 동부 지역에서 가장 유명한 신부였다. 그러나 그는 꿈을 포기하지 않는 사상가로 남았으며, 자신의 생각에 만족하는 법이 없었다. 쉬지 않고 자신과 싸우며 멈추지 않는 사유자였다. 세상을 떠나기 직전까지 그는 세상의 문제점들과 영국 성공회의 상태에 대한 관심, 그리고 변화를 위해서 사람들이 필요하다는 생각을 늘 표현하곤 했다. 그는 뼛속 깊이 풀뿌리 지역에 기반을 둔 현장 교회의 사제였다. 커다란 사랑을 베풀고, 헤아릴 수 없는 영감과 영향을 준 신부였다.

— 케네스 리치 신부 Fr. Kenneth Leech, 2006년 8월 22일 영 가디언지