믿음 – 슬픔의 눈물 위를 걸으며

Sunday, August 13th, 2017

믿음 – 슬픔의 눈물 위를 걸으며 (마태 14:22-33)

희망은 고난으로 단단해집니다. 신앙은 풍파로 흔들리는 삶의 진실 안에서 자라납니다. 믿음은 여리고 아픈 자신의 한계를 인정할 때 성큼 다가옵니다. 삶의 상처는 쓰라려서 우리를 주저하게 하지만, 잠시 멈추어 세상의 아픔까지 헤아리게 합니다. 새로운 용기와 신앙의 은총은 여린 상처 안에서 조용히 솟아오르려 꿈틀거립니다. 풍랑을 잔잔하게 하시고 물 위를 걸으셨다는 오늘 복음 이야기가 세례자 요한의 죽음과 오천 명을 먹이신 사건에 이어 나오는 이유입니다.

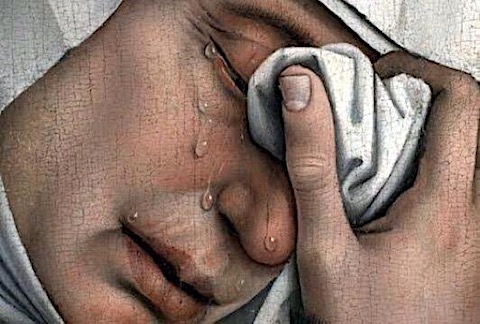

예수님도 마음을 흔드는 상처와 충격에 휩싸였습니다. 세례자 요한의 참담한 죽음 탓입니다. 그는 예수님을 뱃속부터 서로 알아보고 뛰놀던 사이였습니다. 두 분은 세례로 연결되었고, 요한이 갇히자 예수님께서 세상 전면에 나서셨습니다. 가장 큰 예언자, 가장 큰 인간이 처절하게 살해당했습니다. 주님은 분노와 고통, 슬픔과 아픔 속에서 요한을 기억하며 그의 죽음을 깊이 슬퍼하며 홀로 있고 싶었습니다.

그러나 병자들과 배고픈 이들이 따라나섰을 때, 그들의 처지가 마음 아팠습니다. 친구를 잃은 슬픔 속에서 아픈 이들을 치유하시고 배고픈 사람들을 배불리 먹이셨습니다. 자기연민에 빠지지 않고 슬픔의 눈길로 다른 사람들의 아픔을 바라보며 펼치신 성찬례였습니다.

다시 예수님은 슬픔을 안고 땅과 하늘이 만나는 거룩한 시공간으로 들어갑니다. 시간이 필요합니다. 경쟁으로 몸부림치며 성취를 향해 달음질치는 시간이 아니라, 자신의 슬픔을 들여다보려고 멈춰서는 시간입니다. 자신의 상처와 슬픔을 하느님께 내보이는 시간 속에서 우리는 삶의 희망과 신앙을 새롭게 발견하기 시작합니다. 엘리야가 절망 속에서 하느님을 찾다가 기대와 달리 ‘조용하고 가녀린 음성’ 속에서 하느님을 만났듯이, 주님은 세례자 요한을 잃은 슬픔과 상실 안에서 눈물의 바다 위를 걸으셨습니다.

제자들과 우리를 넘실거리며 위협하는 파도는 절망과 상실의 눈물인지도 모릅니다. 우리가 그것을 피하며 허둥댈수록 그것들은 우리를 더욱 위협하고 두렵게 합니다. 그러고 보면, 믿음은 그 절망과 상실과 슬픔의 눈물 속에 내 몸을 던지는 일입니다. 예수님은 그 눈물의 바다에 몸을 던져서 그 눈물 위를 걸으셨습니다.

베드로가 그것을 깨닫고 바다에 몸을 던졌을 때, 그는 물 위를 걸어 주님께로 다가갔습니다. 그러나 삶의 고난과 상실을 잊으려 하고 귀찮다고 생각할 때 오히려 삶의 무게가 파도가 되어 그를 두렵게 했습니다. 자신의 안전과 행복에 눈을 팔 자, 물속에 빠져 허우적거려야 했습니다.

여전히 우리는 세상의 배고프고 가녀리고 절망과 슬픔이 가득한 음성 속에서 하느님을 만나야 합니다. 다른 이들이 겪는 깊은 슬픔과 눈물을 살피고, 함께 밥을 굶고, 함께 밤을 새우며 함께 깊이 기도할 때, 우리는 주님과 더불어 그 눈물의 바다 위를 걷을 수 있습니다. 우리는 세상의 슬픔과 상처의 눈물 위를 예수님과 함께 걷는 신앙인인가요?