[전례력 연재] 오해와 오역 사이 – 그리스도의 성체 축일

Saturday, June 10th, 2017

오해와 오역 사이 – 그리스도의 성체 축일 (삼위일체주일 후 목요일)1

주낙현 요셉 신부 (서울주교좌성당 – 전례학 ・ 성공회 신학)

교리는 진리가 아니다. 진리는 예수 그리스도의 삶과 죽음과 부활에 담긴 하느님의 구원 활동이다. 간단히 말해, 진리는 예수 그리스도의 복음이다. 한편, 교리는 복음을 역사와 문화, 언어와 사고방식에 따라 풀어보려는 신앙의 노력이다. 교리가 없으면 진리를 제멋대로 오해하기 쉽다. 진리를 종교 체험과 혼동하고 대화와 배움이 불가능한 처지에 빠진다. 반대로, 교리에만 집착하면 복음의 생명력을 억누르고 만다. 자유를 선사하려는 은총의 복음은 간데없고, 사람의 생각을 조작하고 판단하는 도구이기 십상이다.

그리스도의 성체 축일도 복음의 진리와 교회의 교리 사이에서 오해를 많이 받았다.

성체 축일은 13세기에 만들어졌다. 리에지(유럽 벨기에)의 율리아나 성인(12세기)의 체험이 바탕이었다. 수녀였던 성인의 희망은 단순했다. ‘성목요일 만찬으로 세워진 성체성사’를 성주간을 벗어나서 기쁘게 축하하고 싶었다. 성주간에 흐르는 무거운 주제와 빠른 전개 때문에 ‘성체’를 향한 깊고 신앙을 나눌 여유가 없다고 생각했다. 그는 환시 속에서 그리스도의 성체 축일 제정을 탄원하라는 가르침을 들었다. 20년 후 그의 바람이 이뤄졌고 중세 서방교회에 빠르게 퍼졌다. 날짜는 ‘위대한 50일’의 부활절에서 열흘 뒤였다. 지금으로는 삼위일체 주일 후 목요일이다.

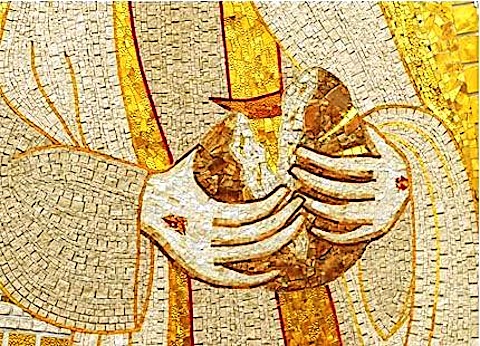

성체 축일의 핵심은 성찬례 자체이다. 성찬례의 뜻과 신학을 우리 삶에 되새기는 특별한 기회이다. 그러나 중세 서방교회의 교리는 다른 길로 빠졌다. 성찬례로 함께 이루는 ‘그리스도의 몸인 교회’는 사라지고, 신비하게 변했다는 ‘성체’에만 관심을 두었다. 성찬례 전체가 아니라 ‘영성체’ 만 중시하는 개인주의적 신심이다. 알아들을 수 없는 말로 된 성찬례보다는, 직접 보고 먹는 ‘성체’의 효험이 더 크다고 생각했을 테다. 이 축일 미사가 끝나면, 성체를 담은 ‘성광’을 들고 마을을 도는 성체 순행이 생겨났다. 이 성광으로 ‘성체 강복’을 했다. 교회를 만드는 성찬례의 진리는 신자 개인의 영성체 교리와 신심에 자리를 내주었다.

16세기 종교개혁 때, 성체 축일과 성체 순행은 큰 공격을 받았다. 마르틴 루터는 “중세의 역겨운 관습이며, 수치스러운 놀이에 지나지 않는다”고 비판했다. 성공회는 1548년에 성체 축일과 관습을 폐지했다가, 19세기 말에 이르러 소수파가 다시 되살렸다. 한국 성공회도 그 전통 아래 있다.

중세 신학자 토마스 아퀴나스는 일찍부터 이 상황을 깊이 고민했던 것 같다. 그가 남긴 ‘그리스도의 성체’에 관한 성가(탄툼 에르고)에는 성체 안에서 삼위일체 하느님의 구원 활동을 실제로 목격하고 찬양하는 마음이 아로새겨져 있다. 한국 성공회 1970년 성가 184장은 토마스 아퀴나스의 고민과 신앙을 잘 번역하여 전달하고 있다.

비길 데 없는 성사를 경배하옵나이다. /

구약제사 다 지나고 신약성사 가운데 /

눈으로 못보는 예수 계신 줄 아나이다.

전능하신 주 성부께 존귀를 돌리오며 /

성부로 좇아 나오신 성자께 찬송 돌려 /

일체되신 성신에게 같이 찬미할지라. 아멘.

애석하게도, 이후 1990년과 2015년 성가(208장)는 오해와 오역으로 성체와 성체 축일에 관한 토마스 아퀴나스의 깊은 고민과 신앙이 가려지고 말았다. 개정판에서 다시 그 뜻이 드러나길 바란다.

- [성공회 신문] 2017년 6월 10일치 7면 [↩]