“주교직” 상념

Friday, March 25th, 2011로메로 대주교의 축일을 홀로 상념에 빠져 지낸 며칠. 당연한 듯, 한국에서는 그 어디에도 그를 기념하는 예배나 미사는 없었다고 듣는다. 아울러 작년에 적은 상념 가운데는 주교직에 대한 부분이 있었다. 어디서나 논란이 되는 주교직. 작년에 이렇게 적었다.

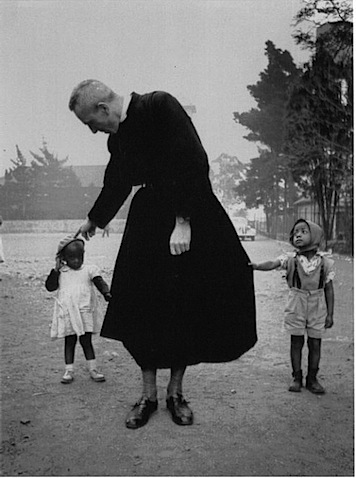

그리스도교 역사의 첫 몇 세기 동안, 주교는 대체로 ‘순교자’와 동의어였다. 이때 순교(martyria: 증언)는 선교의 다른 말이었다. 물론 주교는 지역 교회의 총괄 사목자요, 신학 선생이기도 했다. 이것이 위계의 목적이다. 그러나 그 몇 세기 후, 주교는 교리 수호와 교회 일치라는 명목 아래 세속 권력과 손잡고 ‘권력자’가 되었다. 순교자에서 권력자로 자리가 바뀐 것이다. 이러한 위치 변화는 이후 교회 역사에 큰 어둠을 남겼다. 따라서 위계의 목적도 바뀌었다. 그 어둠을 깨는 빛나는 주교들 몇이 있었으나, 어둠은 오래갔다. 한편, 현대의 주교 행태는 이제 CEO를 닮으려 한다. 이 마당에서는 순교(삶의 증언), 사목(보살핌), 선교(하느님 나라), 신학(기도와 성찰), 심지어 교회 일치를 위한 권위(전례와 교리)는 희미해진다. 볼썽사나운 거들먹거림과 범접할 수 없는 안정된 위치, 그리고 결제 권한이 자리 잡았다.

주교직은 기본적으로 공동체(와 그에 대한 보살핌)에 ‘종속’된 것이다. 그 종속에 충실하여 공동체를 보살피며 지킬 때, 권위가 나온다는 점에서 주교직은 하나의 역설이다. ‘주님의 종’ 혹은 ‘하느님의 종’은 이 역설을 일컫기 위한 것이다. 이 역설의 신비를 살지 않기에 위계는 타락하여 지배 권력의 관리 체계가 된다. 이런 점들은 주교직의 대리(vicar)로서 사제(presbyter/priest)직에도 적용된다. 그러니 그 주교 아래서 그 사제가 나오는 법이다. 이런 점으로 교회 현실과 나를 돌아보며, 내 가슴을 친다.

주말 오후, 잠시 미뤄두었던 짧은 글 하나를 내어 읽는다. 한국 성공회 독자에게도 이미 잘 알려진 마틴 스미스 신부가 주교 선거를 두고 쓴 상념이다. (그는 미국 성공회 성 요한 수도회 SSJE 에서 오래 수련장 수사 신부로 봉사하며 영적 지도와 관련 저술을 다수 펴냈다. 10여 년 전 수도회를 떠나서 좀 더 자유롭게 영적 지도와 저술에 전념하고 있다.) 그 가운데 토막을 옮겨 적는다.

주교직의 핵심 상징 중 하나는 의자이다. 감독한다는 말, ‘캐시드라’, 즉 주교좌에 앉는다는 말은 앉아서 가르치는 행동에서 유래한 것이다. 선생은 우리가 의미를 찾도록 도와준다. 복음에 빛에서 삶의 근본적인 문제들과 의미에 집중하도록 우리를 도울 수 없는 이라면 주교가 되겠다고 나서서는 안 된다. 주교가 일에 휩싸인 관리자가 되어 그 사목에 소홀하게 되지 않도록 하느님께 구할 일이다.

복음의 의미를 우리에게 가르쳐주는 것을 상징하는 것과 더불어, 주교좌는 오늘날 세계가 필요로 하는 사목적 요구에 대한 뜻을 담고 있다. 기술이 발전하면서 우리 발밑에서 근간이 흔들리듯 요동치는 현대 세계 속에서, 우리에게는 우리와 함께 앉아 중심을 잡고서 사태를 안정시키고 무엇보다도 우리가 초점을 견지하도록 돕는 지도자가 필요하다. 내가 큰 감화를 주었던 주교들은 모두 아주 잘 앉아 있는 이들이었다. 재빨리 뿌리를 내릴 줄 아는 분들이었다. 특히 팔을 걷어붙이고 탁자에 함께 둘러앉는 분들이었다. 우리와 함께 사태를 구별하여 파악하고 초점을 잡는 분들이었다. 사목자로서 그분들은 사람들과 함께 앉음으로써 간명하게 사목할 줄 아는 분들이었다.

이 주교직을 보완하는 상징이 있다면, 그것은 전체를 조망하는 위치라는 것이다. “에피스코포스”는 한마디로 감독자라는 뜻이다. 이는 조망이 유리한 위치에서 큰 그림을 볼 수 있다는 뜻이다. 큰 맥락을 살피고 특수한 처지에서 일어나는 일을 그 사회와 조직의 흐름이라는 좀 더 큰 상황에 연결한다는 말이다. 좀 더 넓은 안목을 갖는 것이 주교직에는 본질적이다. 그리하여 곤란한 처지에서도 하느님의 세계에 대한 큰 그림과 명령, 즉 하느님 나라에 대한 약속을 위해 기꺼이 우뚝 서야 하는 직분이다. 새로 세워진 마틴 루터 킹 목사 기념비는 하느님의 큰 그림 속에 담긴 명령과 희망을 향해 우뚝 선 그의 사목직을 감동적으로 드러내는 예술적 표현이었다. 지엽적인 사고방식에 머물러 있는 이들은 주교가 되어선 안 된다. 하느님께서는 앞을 바라보며 주위를 둘러보며 좀 더 멀리 보는 이를 부르신다. 반대와 분노에 직면하더라도, 우리가 더 넓게 서로 연결되어 있음을 되새겨주기 위해서 어떤 대가라도 치를 준비가 되어 있는 이를 부르신다.

한편, 이에 대한 어느 독자의 댓글이 인상적이다. “옛날에 주교는 신학자요 선생이었다. 그러나 요즘은 주교가 신학자가 아니고, 신학자는 주교가 아니다. 설상가상, 많은 주교들은 신학자들을 못 미더워하고, 많은 신학자들을 주교를 못 미더워한다. 다만, 좋은 선생이며 주교인 분을 주시기를 기도할지니…”