부활의 증인 – 고난과 변화에 열린 삶

Sunday, April 19th, 2015부활의 증인 – 고난과 변화에 열린 삶 (루가 24:36~48)1

부활은 우리 신앙인의 생각에 변화가 일어나는 사건입니다. 엠마오로 내려가던 길에서 두 제자가 부활하신 예수님을 만났을 때 이런 변화가 일어났습니다(루가 24:13~35). 두 제자의 길에 끼어들어 동행한 낯선 사람은 제자들이 알고 있던 성서의 내용을 다시 풀어 주었고, 제자들이 그를 환대하여 함께 식사를 나눌 때 그들의 눈과 마음이 열려 부활하신 예수님을 알아보았습니다. 이 만남이 이끈 변화는 이제 두려움을 없애고, 새로운 눈과 몸으로 새로운 삶의 증인이 되게 합니다.

두려움은 절대 초월자인 신을 향한 종교심의 출발일 수도 있지만, 벌과 심판의 교리로 사람을 옭아 죄어 하느님의 넉넉한 사랑을 가로막기도 합니다. 두려움은 마음을 닫아 우리 안에 온갖 고정관념을 만들어서 새로운 대화와 배움을 차단하고 무시하게 합니다. 부활 신앙을 ‘뼈와 살’의 튼실한 구조와 내용으로 채우기보다는, ‘유령’처럼 두리뭉실한 태도로 얼버무리거나 윽박지르는 태도를 낳습니다. 도전에 열린 알찬 신앙만이 실체 없는 두려움의 유령을 몰아냅니다.

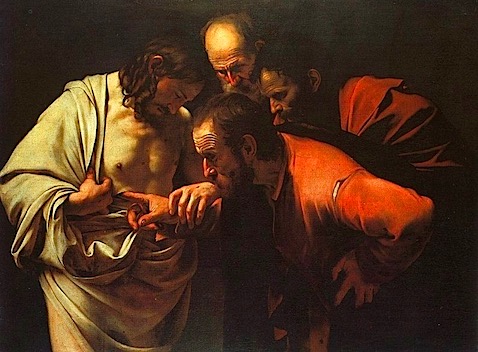

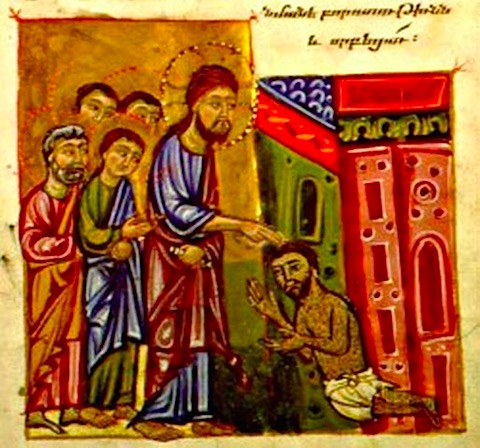

부활 신앙은 ‘새로운 몸’의 경험에 있습니다. 그 경험은 부활한 예수님의 몸에 남아있는 상처를 살피고 어루만지는 일입니다. 신앙인은 그 상처를 통해서 우리 자신과 다른 사람의 아픔과 상처를 비추어봅니다. 신앙의 경험은 낯선 이를 초대하여 먹을 것을 건네며 함께 나누는 일입니다. 초대와 나눔은 새로운 몸을 움직이는 근육입니다. 그런 점에서 부활은 영혼이나 정신의 일이 아니라, 살아서 숨 쉬는 몸에 담긴 혼의 문제입니다.

우리의 ‘몸-혼’에 새겨진 역사의 기억과 아픔의 감각으로 예수님의 삶에 우리 자신의 몸과 생각을 맞추어 조율하는 일이 신앙입니다. 이 기억과 감각의 조율로 다시 낯선 이들을 초대하여 나누며 배우는 관계에서 더 크고 넓어진 ‘몸’이 등장합니다. 부활한 몸의 정체가 바로 교회입니다.

부활한 몸인 교회의 사명은 예수 그리스도의 부활에 관한 ‘모든 일의 증인’이 되는 일입니다. 교회는 세상의 현실을 예수님의 고난과 죽음과 부활 안에서 다시 보고 듣고 경험합니다. 교회는 부활하신 예수님 몸의 상처를 통하여 우리의 역사와 사회, 종교와 신앙을 새롭게 해석하여 제공합니다. 이 사명은 고난의 시간과 죽음의 장소인 ‘예루살렘’에서 시작합니다. 이때를 피해서는, 이곳을 거치지 않고서는, 부활의 새 삶과 교회는 우리에게 없습니다.

이 시간과 공간의 역사는 멀게는 1960년 4.19 혁명이라는 역사의 현장이며, 가깝게는 작년 4.16 세월호 참사라는 여전히 애끊는 슬픔의 기억입니다. 우리의 부활은 이 기억과 현장에서 ‘비롯하여’ 두려움 없이 다시 일어섭니다. 여기서 교회가 섭니다. 우리는 이 ‘모든 일의 증인’입니다.

- 성공회 서울 주교좌 성당 주보 2015년 4월19일치 – 수정 [↩]