[전례력 연재] 성 요셉 – 보호와 퇴장의 신앙

Saturday, March 10th, 2018성 요셉 – 보호와 퇴장의 신앙 (3월 19일)1

주낙현 요셉 신부 (서울주교좌성당 – 전례학 ・ 성공회 신학)

복음서에 나오는 성 요셉은 역사에 잠시 등장했다가 홀연히 사라졌다. ‘성모 마리아의 배필’, ‘예수의 양 아버지’라는 별칭이 앞에 붙어야 할 정도로 존재감이 얕다. 예수를 적대하는 이들이 그분을 깍아내리며 ‘요셉의 아들’이라고 부를 때나 슬쩍 보이는 이름이다. 성인 이름으로 신명을 정할 때도 구약성서의 ‘꿈장이 요셉’을 선호하지, 이 성인은 인기가 덜하다. 이처럼 별 볼 일 없는 성인이 전례력에 깊이 박힌 까닭은 무엇일까?

네 복음서를 다 뒤지면 요셉은 열두 번 나온다. 대체로 마태오와 루가에 있고, 요한에 이름만 한 번 내비치고, 마르코에는 아예 언급이 없다. 그것도 예수 탄생 사건에 집중돼 있다. 요셉은 젊은 마리아와 약혼했고, 마리아가 이미 임신한 사실을 알고는 괴로워했으나, 천사의 말을 따라 마리아와 아기 예수를 받아들이기로 했다. 어린 엄마와 아기의 생명을 지키려고 헤로데의 학살을 피해 고향을 떠나 이집트로 피신했다가, 나자렛에 돌아와 정착했다. 예수께서 열 두 살 나던 해에 예루살렘 성전에 다녀왔다는 이야기를 끝으로 요셉은 자취를 감춘다.

초기 교회 전통에서도 요셉은 별로 드러나지 않았다. 4세기 교부 성 제롬이 잠시 언급했지만, 9세기에 이르러서야 마리아 신심에 곁들여 요셉의 지위가 조금씩 떠올랐다. 이때 처음 성인은 ‘주님의 양육자’라는 이름을 얻었고, 3월 19일을 축일로 지키기 시작했다. 예수 탄생 사건 안에서 요셉 성인의 의미를 풀어낸 사람은 13세기 교부 토마스 아퀴나스였다. 요셉이 없었더라면 마리아는 혼외 임신으로 돌에 맞아 죽거나, 헤로데의 학살을 피하지 못했을 테다. 이런 점에서 거룩한 어머니와 아들 안에서 펼쳐질 하느님의 구원 계획을 지켜낸 성인이었다.

토마스 성인의 해석에 따라 교회는 성인에게 ‘겸손한 보호자’라는 뜻을 다양하게 덧붙였다. 16세기 종교개혁 때는 혼란한 교회의 처지를 염려하여, 19세기 근대 세속화로 위기를 맞는 교회를 보호한다는 뜻으로 ‘보편교회의 수호자’라는 이름을 붙였다. 1955년에는 아예 ‘노동자 성 요셉’ 축일을 노동절인 5월 1일로 따로 정하여 노동자의 수호성인으로 삼았다. 노동자의 권리를 교회가 먼저 생각하고 보호해야 한다는 뜻이었다. 역사를 두고 대체로 천주교에서 마련한 결정이었으나 성공회에도 큰 영향을 미쳤다.

한편, 동방교회는 성인 축일을 성탄 첫 주일에 지켰다. 일찍부터 성탄 사건에서 성인의 의미를 확인하려는 노력이었을 테다. 흥미롭게도, 천주교는 17세기부터 성가정축일을 성탄과 공현 절기 사이에 지키다가, 1969년 전례력 개정 때, 성탄 후 첫 주일로 옮겼다. 동방교회의 전통을 존중하면서 새로운 의미를 덧붙여 만든 축일이겠다.

성서와 역사에서 보듯이, 성 요셉은 겸손한 환대와 보호, 용기 있는 퇴장의 성인이다. 자신을 위태롭게 하는 상황을 무릅쓰고 힘없는 마리아와 아기 예수를 품어 지켜냈다. 소임이 끝나자 주저 없이 사라졌다. 환대와 보호 속에 신앙이 움트는 자리가 생긴다. 퇴장하여 생긴 빈자리에 다시 새로운 역사가 피어난다. 교회와 신자의 사명은 성인이 마련한 환대의 공간을 넓히는 일이다. 완고하고 딱딱한 곳에서 갈라지고 부서진 이들과 더불어 틈을 넓히고, 그 사이로 빛의 공간을 품은 요셉의 영성을 사는 일이다. 그리고 삶의 막바지에 하느님께로 조용히 퇴장하는 일이다.

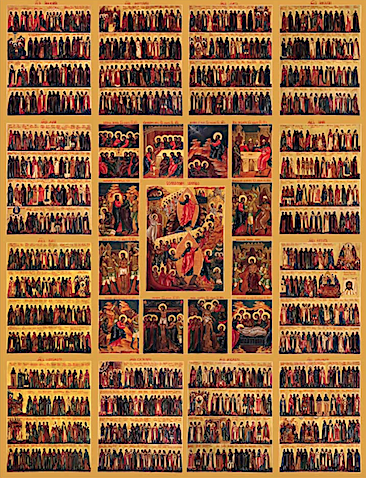

(도판: Fr. Edward M. Hays, The Great Saint Joseph, 20세기)

- 성공회 신문 2018년 3월 10일 치 [↩]