부활의 길목 – 마른 뼈와 라자로

Sunday, April 2nd, 2017

부활의 길목 – 마른 뼈와 라자로 (요한 11:1-45)

우리는 부활의 길목에 당도했습니다. 오늘 성서와 복음은 어둡고 무거운 우리 마음을 일으켜 더욱 힘을 내라고 격려합니다. 새로운 기대와 희망이 마지막 고난의 산마루 너머로 펼쳐지리라는 약속입니다. 그 약속은 이름 없이 쓰러진 생명을 기억하고 일으켜 세웁니다. 어둠의 사슬에 묶이고 죽음의 세력에 짓눌린 사람에게 해방과 자유를 선물합니다. 이것이 부활의 약속입니다.

예언자 에제키엘이 본 ‘마른 뼈’ 환시가 기이합니다. 왜 ‘들바닥’에 아무렇게나 버려진 마른 뼈들이 널려 있을까요? 고관대작들의 뼈는 거대한 무덤에 잘 묻혀 있지만, 전쟁에 끌려간 사람들과 이름 없는 양민들은 어느 편 가릴 것 없이 권력자들이 벌인 전쟁의 희생자가 되었습니다. 무덤도 없이 버려진 시신들은 바람에 쓸리고 짐승들에게 찢겨, 결국 뜨거운 태양 아래 마른 뼈가 되었습니다. 우리 역사에도 희생자들의 백골이 곳곳에 흩어져있습니다.

하느님은 마른 뼈들을 잊지 않습니다. 애틋한 마음이 생명을 잃은 뼈들을 어루만집니다. 이제 그분 말씀 한마디에 흩어진 뼈들이 제자리를 찾아 힘줄과 살을 잇고, 피부와 얼굴을 얻습니다. 뼛조각 하나 허투루 잃지 않겠다는 의지가 뚜렷합니다. 태초에 ‘말씀’으로 펼치신 창조 역사를 재현하는 순간입니다. 하느님의 숨결이 그들을 온전하게 회복합니다. 억울하게 잃었던 생명, 세월 따라 잊었던 생명을 모두 껴안아 창조 때 원래 모습으로 되돌립니다. 창조를 회복하는 삶이 우리의 부활입니다.

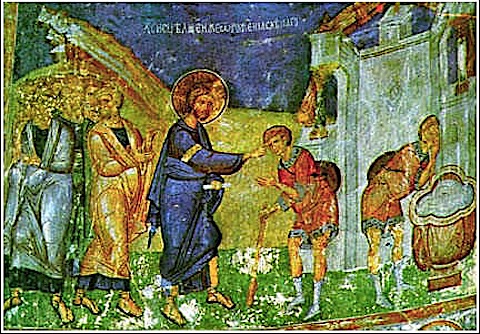

죽은 라자로를 살리신 예수님의 이야기는 창조의 회복인 부활을 더욱 또렷하게 합니다. 내세의 약속으로 오해하는 부활을 바로 잡습니다. 라자로의 죽음 앞에서 보이신 예수님의 비통한 마음과 슬픈 눈물은 부활의 신앙과 실천을 바로 세웁니다.

예수님께서 비통한 마음이 든 까닭은 인간의 죽음을 생명의 끝이라고 여기는 상식과 세태 때문입니다. 그리스도교 신앙은 육체의 생리 작동 중지를 죽음이라 여기지 않습니다. 생존 너머의 차원, 자기 너머의 가치를 인정하지 않는 태도가 오히려 죽음입니다. ‘너머’와 초월에 향한 상상이 없는 삶, 초월하는 세계인 하느님에 관한 성찰이 없는 삶이 죽음입니다. 종교도 인간 개인의 안위을 보장하는 기복의 도구가 되면 죽음의 세계를 벗어나지 못합니다. 그러나 신앙인은 육체의 늙음과 스러짐 앞에서 인간의 한계를 인정하면서도, 마침내 우리 삶을 더 크신 하느님께 맡기는 위대한 행동에 나섭니다. 이 ‘위탁의 신앙’이 우리를 부활의 신비로 이끕니다.

그러므로 부활은 지금 여기서 경험하며 신비의 끝까지 걷는 길입니다. 먼저, 예수님은 사랑하는 사람을 잃은 현재의 슬픔에 깊이 참여하십니다. 예수님은 자신의 눈물 속에서 다른 인간이 겪는 상실과 슬픔을 껴안습니다. 잃은 사람들을 우리 눈물의 슬픔 속에서 기억할 때, 이 상실과 절망의 악순환을 끊겠다는 강력한 다짐이 힘을 얻습니다. 신앙인은 쓸모없다는 효용성의 가치에 자신을 맡기지 않습니다. 서둘러 처리하고 잊으려는 망각을 거부합니다.

생명을 살리시는 예수님의 손길은 삶의 진실을 가두는 무덤 문을 부수라는 명령입니다. 묶인 몸을 풀어주고 한 사람의 얼굴을 찾아주라는 부탁입니다. 그것은 세상의 역사가 죽인 이들을 일으켜 세워 앞으로 가게 하는 신앙인의 책임입니다.

창조 때 모습을 회복하고 되찾은 생명을 기뻐하며 나누는 축하의 잔치가 바로 성찬례입니다. 그래서 성찬례는 예수님의 마지막 식사에 머물지 않고, 창조한 생명을 기억하고 회복하여 기뻐하는 부활의 잔치입니다. 이미 떠나간 이들, 그러나 우리 기억과 삶 속에서 여전히 살아 숨쉬는 이들을 초대하여 지금 여기서 살아가는 우리와 더불어 그리스도와 몸과 피를 나눕니다. 이렇게 신앙인은 새로운 창조인 부활을 향한 순례를 계속합니다. 우리는 이미 부활의 길목에 들어섰습니다.