구원의 아픔 – 아기 예수 봉헌 축일

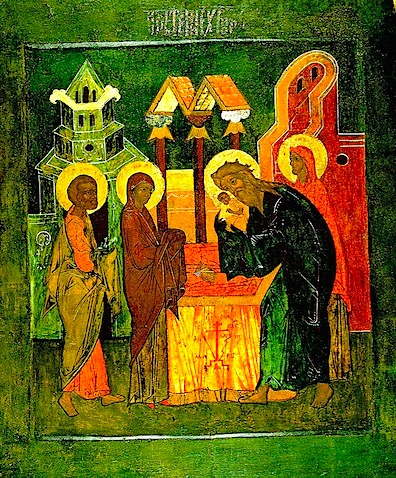

Sunday, February 1st, 2015아기 예수 봉헌 축일 – 구원의 아픔 (루가 2:22~40)1

“아기는 날로 튼튼하게 자라면서 지혜가 풍부해지고 하느님의 은총을 받았다”(루가 2:40). 자녀를 향한 세상 부모의 마음을 모두 담은 말씀입니다. 아기 예수를 성전에 봉헌하는 마리아와 요셉의 소망도 우리와 다르지 않습니다. 가난한 처지인지라 비싼 새끼 양은 엄두가 나지 않아 비둘기 한 쌍을 구하여 제물로 바치려는 마음은 세상 여느 부모처럼 간절했습니다. 하느님의 은총을 받아 건강하고 지혜롭고 어려움 없이 자라기를 바랐습니다.

그런데 이 소박한 소망을 훼방하는 사람이 등장합니다. 하느님의 구원을 기다리며 경건하게 살아온 시므온이라는 노인입니다. 그는 아기 예수를 안고 기쁨에 넘쳐 하느님의 구원을 목격했노라고 외칩니다. 그러나 구원이 펼쳐지는 내용이 사뭇 다릅니다. 이 아기는 자라서 수많은 사람을 넘어뜨리기도 하고 일으키기도 할 것이며, 많은 사람의 반대를 받는 표적이 되어서, 이를 지켜보는 부모의 마음은 칼에 찔리듯 아플 것이라 합니다. 도대체 아기를 성전에 바치는 장면에서 벌어진 이 일은 축복인가요, 저주인가요?

복음이 전하는 예수님의 삶은 역설투성이입니다. 그분의 삶과 죽음은 하느님의 일을 완성하는 삶이지만, 세상 사람들 보기에는 실패요 불명예인 삶입니다. 그러나 다시 뒤집어 보면, 그 삶은 하느님과 지상의 부모에게는 크나큰 고통과 아픔이지만, 세상 사람들에게는 용서와 화해를 가져다주는 축복입니다. 복음을 따르겠다는 신앙인은 이 역설을 통하여 구원의 기쁨 안에 있는 아픔을 살핍니다. 그리고 다시 그 아픔을 우리 것으로 짊어져서 다른 사람에게 기쁨을 주는 삶을 삽니다. 이것이 우리가 그리스도를 향한 신앙 속에서 우리 삶을 헌신한다는 말의 본래 뜻입니다.

피붙이로만 이뤄진 가족으로는 이런 다짐을 실천하기가 쉽지 않습니다. 이때 교회는 성찬례의 밥상에 둘러 모여 함께 그리스도의 몸과 피를 먹고 마시는 새롭고 든든한 가족입니다. 아픈 마음을 서로 기대며 소망을 나누며 세상 모든 사람에게 구원의 기쁨을 나누는 일이 바로 우리의 헌신이며, 교회의 선교입니다. 우리를 조금씩 덜어내어 물질로나 시간으로, 봉사로나 기도로 함께 응원하는 일로 우리는 헌신의 생활을 이어갑니다.

여전히 우리는 자녀가 잘 자라고 가족이 잘 되기를 소망합니다. 동시에 우리는 그리스도께서 펼치는 구원에 아로새겨진 아픔, 그와 함께했던 마리아와 요셉이 겪었을 아픔을 함께 안고 살아갑니다. 우리 자녀가, 우리 자신이, 그리고 우리 교회가 세상의 아픔을 깊이 느끼며 세상에 구원의 기쁨을 전달하는 아기 예수가 되어야 합니다. 이것이 우리의 신앙, 우리의 헌신입니다.

- 주교좌성당 주보 2015년 2월 1일치 [↩]