마지막 강의: 죽음에 대한 태도

Wednesday, May 7th, 2008간 밤에 읽은 랜디 포쉬 교수 이야기를 들려 주었더니, 아내가 눈물을 보인다(함께 유투브 동영상을 본 적이 있었다). 두 살이 채 안된 딸에게 남겨준 말을 전해 주자 아침 밥 숟가락을 놓는다. (못됐다, 밥 먹는데 이런 말을 하다니. 그런데 가만 보니 사랑하는 사람들에 대한 그리움은 밥 먹을 때 가장 커진다.)

랜디 교수는 그 “마지막 강의”에서 경이로운 평정심을 보여 주었고, 그 자리에서 그걸 지켜보던 아내의 모습을 보는게 눈물겨웠다. 이제 그는 가족들과 함께 사랑의 기억을 남기는 마지막 강의를 살고 있다.

결고 죽음을 피하지 못하는 게 인간의 운명이니, 결국 죽음 앞에 선 태도가 문제겠다. 일찍이 엘리자베스 퀴블러-로스(Elisabeth Kübler-Ross, M.D. 1926-2004)가 시한부 인생을 선고 받아 죽음에 직면한 인간의 다섯 단계 감정 반응을 살핀 적이 있다(부정-분노-타협-의기소침-인정). 랜디 교수가 보여준 평정심은 타고난 낙천적 성격에서 비롯했을 몰라도 역시 이런 복잡한 과정을 거쳤으리라.

그리스도교를 비롯한 종교는 이런 죽음에 깊이 관여한다. 그 가르침들의 차원을 어떻게 보든 간에 그 가르침들은 죽음에 직면한 인간의 태도를 준비시키고 이를 맞이들이기 위한 훈련으로 들린다.

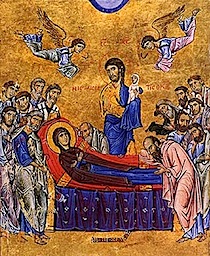

예수의 부활은 죽음에 대한 새로운 지평을 열었다. 죽음은 새로운 생명으로 가는 단계이다. 이 가르침의 변주들이 역사 안에서 계속 이어졌다. 때로 이미지는 신학의 총화이기도 하니, 두 가지 이콘과 성화가 떠오른다. 성모 마리아의 안식(Dormition of the Theotokos)과 프란시스 성인의 전이(Transitus of St. Francis)이다.

성모 마리아의 죽음은 예수 그리스도 품 안에 강보로 싸인 아기로의 탄생이다. 성모가 안았던 아기 예수의 전복이다. 저 하늘의 질서는 이 세상의 전복이다.

이 세상에서 이미 전복적인 삶을 살았던 탓일까, 프란시스 성인의 죽음에 대한 표현은 “전이”(Transitus)이다. 성인은 죽은 것이 아니고 하느님께로 옮아 갔다.

이런 가르침들로 그리스도교 전통은 죽음의 두려움에 맞서도록 사람들을 도왔다. 심지어 이 세상에 사는 사람들과 저 세상에 사는 사람들의 사귐(communion of saints)을 공언했고, 이것이 전례 상에서, 특히 성찬례 안에서 여전히 이뤄지는 것으로 가르쳤다. 모두 죽음에 맞선 인간의 태도를 위한 것이다.

삶에 대한 낙관은 죽음을 삶의 완성으로 보고, 완전히 다른 삶에 대한 희망을 가져오지만, 삶에 대한 집착은 죽음을 삶의 끝으로 보고, 다른 삶에 대한 두려움을 가져다 준다. 한국의 몇몇 교회는 죽음에 대한 이런 신앙을 가르치지 않고 이 세상에서 누리는 삼박자 축복(영혼구원, 건강, 재산)에 몰두하고, 저 세상을 이 세상의 연장으로 여기는 욕망을 부추긴다. 삶에 대한 집착을 나무랄 것이 없겠으나, 그걸 강화하고 그 너머를 보여주지 않으니 여타 사이비 종교와 다름 없겠다. (교회는 사람들이 존엄한 죽음을 맞이하도록 도와야 한다. 병상에 가서 큰소리로 안수하고 찬송하며 뻔히 아는 허망한 치유의 약속은 좀 삼가고.)

랜디 교수는 죽음을 어떻게 맞이할까, 어떻게 죽을까를 다시 생각하게 한다. 소비주의의 고상한 기치가 된 “웰빙”(well-being)이라는 말의 본 뜻을 몸소 보여주는 듯하다. 그래, “멋진 존재”가 되어야 한다. 그가 만들어 내는 마지막 강의는 남겨진 아내와 아이들에게 “멋진 존재”로 기억될 것이고, 그 기억은 그들에게 새로운 삶에 대한 전망을 보여주며 남은 생을 이끌 것이다.

하지만, 지금, 이런 희망에 대한 설명이 사랑하는 사람을 잃은 이들을 당장 위로하지는 못한다. 지금 할 일은 같이 울며 그 슬픔에 동참하는 일이다.