[전례력 연재] 불꽃 논쟁 – 승천일과 성령강림일 사이

Saturday, May 13th, 2017

불꽃 논쟁 – 승천일과 성령강림일 사이

주낙현 요셉 신부 (서울주교좌성당 – 전례학 ・ 성공회 신학)

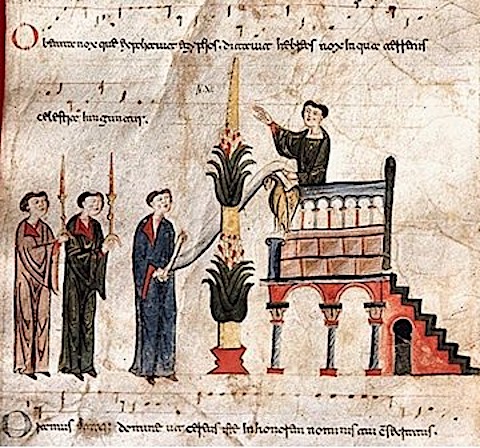

“예수께서 두 손을 들어 제자들을 축복하시고, 그들을 떠나 하늘로 올라가셨다” (루가 24:50-51, 사도 1:9). 예수의 승천 사건은 루가복음의 결말과 사도행전의 시작을 연결한다. 그러니 예수의 승천 사건만 똑 떼어 풀이할라치면 그 깊은 뜻이 밋밋해진다. 부활 사십일 째 일어난 승천은 부활의 기쁨이 사십 일의 고난(사순절)을 넘어섰다는 뜻이다. 기쁨은 더 확장된다. 열흘을 더해 성령강림절(오순절)이 부활절의 완성이다.

초대교회는 부활절을 ‘위대한 오십일’로 읽으며 한 절기로 지켰다. 승천 축일을 따로 지키는 관습은 4세기 말과 5세기 초에야 정착했다. 승천에 관한 성서 기록이 명백한데도 교회 전통에서는 애초에 부활절기를 워낙 강조했기 때문이다. 승천을 부활절 전체 맥락에서 풀이해야 하는 또 다른 이유이기도 하다. 승천일은 부활 사십 일 셈법에 따라 늘 목요일이 된다. 그래서 ‘승천일’이라는 말보다는 ‘거룩한 목요일’이라는 이름이 더 널리 오래 쓰였다.

승천은 부활의 구원 사건에 담긴 새로운 역사의 운동을 보여준다. 인간을 구원하시러 땅에 내려오신 하느님께서 다시 하늘에 오르셔서 우주 전체를 다스리신다. 인간의 잘못으로 부서져 내려앉은 창조세계를 회복하여, 끌어올리고 확장하는 부활의 뜻을 보여준다. 이 사건은 여기서 멈추지 않는다. 모든 인간을 포함한 창조세계 전체에 걸쳐 여전히 계속 일어난다. 그분은 다시 우리에게 새로운 선물로 내려오신다. 열흘 후 성령강림 사건이다. 하강과 상승의 예수 운동에 우리 삶을 맡기고 포개는 일이 승천 사건이 보여주는 부활 신앙이다.

서양에서는 그리스도교가 문화와 종교 생활의 핵심이었던 탓에 여러 주요 축일과 마찬가지로 승천일도 휴일이었다. 그러나 근세기에 선교지가 다른 지역으로 확대되고 사회의 세속화도 빨라져서 축일을 휴일로 지내기 쉽지 않게 됐다. 천주교는 1960년대에 이르러 변화에 발 빠르게 대처하여 축일 당일을 고집하지 않고 다음에 오는 주일을 해당 축일로 지키는 지침을 제정했다. 성공회와 다른 전례적 교회는 획일적 지침을 정하지 않았으나, 이런 변화를 적절하게 받아들인다.

승천일은 부활밤에 밝힌 부활초를 끄는 날로도 유명했다. 예수께서 승천하셨으니 예수의 지상 생활을 청산하는 뜻에서 부활초를 끄고 보이지 않도록 치운다는 해석이다. 당일 축일 미사에서 복음을 읽은 직후에 부활초를 끄는 관습이 자리 잡았다. 단순하고 명백한 상징이어서 교육 효과가 상당히 컸다.

그러나 부활의 위대한 오십일 전통을 회복하면서, 이 관습에 변화가 생겼다. 부활초는 지상을 걷는 예수의 몸만이 아니라 부활 사건 전체를 드러내기 때문이다. 승천을 예수께서 하느님 나라의 통치자로 등극하셨다는 뜻으로 해석한다. 예수께서는 떠나지 않고 여기에 우리와 함께 계신다. 그래서 성령강림절에 부활초를 끄고, 부활초를 세례대 옆으로 옮긴다. 세례와 장례 때에는 부활초를 밝혀서 사용한다.

오랫동안 보고 익힌 관습의 힘은 여전히 세다. 부활초 끄는 시점을 두고 논란이 적지 않다. 나름대로 이유와 전통이 있으니 서로 옳다 그르다 하면서 배척할 일은 아니다. 공동체가 그 여러 의미를 다시 생각하고 되새기는 일이 더 중요하다. 다만, 새롭지만 실은 더 오래된 신학을 되살려서 성령강림절에 끄면 좋겠다. 영성체 후나 파송 선언 직후에 부활초에서 저마다 작은 초를 밝혀서 성령의 선물을 받은 사건을 기억하고 축하한다. 퇴당 때, 부활초를 들고 세례대로 순행하여 불을 끈 뒤에, 순행을 뒤따른 신자들이 개인 촛불을 세례대 근처에 놓고 떠난다. 자신의 세례로 시작한 부활의 생명을 기억하고 확인하는 뜻이겠다.