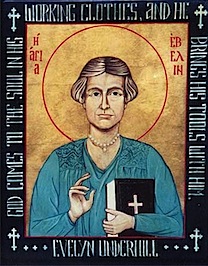

올해는 20세기 신비주의 영성 연구의 대가요, 현대 성공회 영성의 이정표인 이블린 언더힐(Evelyn Underhill, 1875-1941)의 70주기가 되는 해이자, 그의 책 <<신비주의>> 출간 100주년이 되는 해이다. 영국 성공회 소속 사제이자, 현재는 미국 성공회에서 일하고 있는 제인 쇼 신부가 영국 처치 타임스 지에 언더힐에 대한 짧은 글을 실었다. 짧은 글에 언더힐의 핵심적 면모를 뽑아 명료하게 정리했다. 그 글을 번역하여 아래에 싣는다.

옮긴 글에서 밝히지 않은 사실과 이글에서 눈여겨봤으면 하는 부분을 되새기려 한다. 언더힐은 그 당시 영국 성공회 성직자들을 대상으로 처음으로 강연했던 ‘여성 평신도’였다. 그의 책 <<신비주의>>는 출간 후 30년 동안 영국에서 가장 많이 팔린 책이었다. 천주교에 관심을 뒀지만, 성공회를 몸담을 교회로 선택했고, 신학과 신앙에서 “성공회-가톨릭주의자”로 자처했다. 옮긴 글에서 지적했듯이, 초기 개인주의적 영성에서 공동체적인 영성과 전례에 대한 관심으로 옮아갔고, 이로써 교회에 대한 시각의 변화를 겪었다. 또, 영성과 전례의 삶을 일상의 생활로 이으려 노력했다. 이런 각성의 변화 추이는 오늘 우리 교회에 큰 울림이 된다. 오늘날 성공회 전통과 그 정체성에 대하여 생각하는 방법을 언더힐의 궤적에서 볼 수 있었으면 한다.

—

이블린 언더힐 – 일상의 신비주의를 위하여

제인 쇼

올해는 이블린 언더힐의 <<신비주의>> 출간 100주년이 되는 해이다. 올해 6월 15일은 그의 별세 70주기이기도 하다. 이 책은 엄청난 대중적 인기를 누렸고 재판을 거듭했다. 언더힐은 이 책에서 영성과 기도를 다룬 위대한 저자들의 작품을 검토한 뒤, 신비주의는 “살아 있는 절대자와 누리는 의식적인 연합”의 길이라고 했다. 이 책은 위대한 성과였다. 폭넓고 깊은 독서의 결과일 뿐만 아니라, 그 자신의 영적 여정에 대한 것이었기 때문이다.

언더힐이 정리한 신비주의의 특징은 다음 세 가지 면에서 의미가 있다. 첫째, 언더힐은 머리만큼이나 가슴을 강조했다. 그것은 지성적일 뿐만 아니라 ‘인간적인 열정’이다. 둘째, 그는 신비주의를 실천 가능한 것으로 만들었다. 그것은 하느님에 대한 사랑에 관한 것이며, 자신의 이웃 사랑을 드러내 보이는 행동에 관한 것이다. 셋째, 그는 신비주의를 접근 가능한 것으로 만들었다. 누구나 이 신비주의의 길을 붙잡고 걸을 수 있다.

1914년, 언더힐은 길이가 훨씬 짧은 책을 냈다. <<실천적 신비주의: 보통사람을 위한 작은 안내서>>이다. 여기서 그는 신비주의란 과거의 도통한 비결이 아니라는 점을 분명히 했다. 법이나 경영을 배우듯이 신비주의도 누구나 배울 수 있다. 이를 위해서 독자는 ‘학습 과정 속에서 연습’을 해야 한다. 이 연습 과정에는 내적 고요와 감각의 정화를 위한 다섯 단계가 있다. 이 단계를 거치면서 거룩한 존재와 만남을 통해서 변화를 경험하게 된다.

그러나 당시 언더힐이 정의한 신비주의의 길은 매우 개인적인 노력으로 한정됐다. 당시 그는 이 연습 내용에 교회 생활을 넣지 않았다. 의아한 일이다. 지금 우리가 생각하는 언더힐은 신실한 성공회 신자로서 영적 지도자요, 탁월한 피정 지도자로서 큰 영향을 끼친 인물로 생각하기 때문이다. 그러나 <<신비주의>>를 쓸 때, 그는 어떤 교회에도 몸담지 않았었다.

언더힐의 영적 깨달음은 서른 살 때인 1904-05년에 일어났다. 그러나 그후로도 17년 동안 어느 교회도 공식적으로 몸담지 않았다. 유럽, 특히 이탈리아를 여행하면서 그는 천주교 전통에 눈을 떴다. 그리고 천주교 신자가 될까도 생각했다.

그러나 언더힐의 남편이 주저했고, 당시 모더니즘의 폭풍이 일면서 자신도 머뭇거렸다. 영국의 조오지 티렐을 비롯한 천주교의 여러 성직자가 비판적 성서 연구와 역사적 비평을 받아들였다는 이유로 교황에 의해 파문을 당했던 것이다. 1911년 언더힐은 친구에게 이런 편지를 쓴다. “여러 면에서 나는 ‘모더니스트’야. 천주교인이 된다면 여러 압력이 있을 테고, 그로부터 도피하거나 변명하며 살아야 할 거야. 그런 곳에 나 자신을 맡길 수는 없어.” 그는 미사에 참여했지만, 영성체는 하지 않았다.

<<신비주의>>를 출간한 지 10년이 지난 1921년, 언더힐은 마침내 성공회 신자가 됐다. 그로부터 세상을 떠나기까지 점차로 공동체적인 영성에 투신하게 되었다.

언더힐이 쓴 마지막 대작은 1936년의 <<예배>>이다. 여기서 그는 영적 발전에서 성사와 공동체적 의례가 지닌 힘을 강조했다. 그의 영적 지도를 받던 이들에게, 그는 자신의 변화를 인정했다. “나는 교회 문제에 동의하지 않는 쪽이었다. 오랫동안 교회를 반대하는 편에 섰다. 내 큰 잘못이었다. 다른 사람들이 똑같은 방식으로 시간을 허비하지 않길 바란다.”

언더힐은 길을 찾는 다른 이들과 더불어 고민하던 사람이었다. 어느 교회에도 몸담지 않던 시절, 자신의 영적 지도를 받던 이들에게 쓴 편지에서, 언더힐은 자신이 고민하고, 식별하며, 배우는 과정을 그대로 드러냈다. 그는 자신의 탐구 과정을 다른 이들과 완전히 나누었다. 그리고 이런 나눔을 계속했다. 그는 쉽사리 “오직 하느님께로만” 치우치는 자신의 기질을 인정했다. 그래서 바론 폰 휘겔(언더힐의 영적 지도자)을 통해서 신앙의 그리스도 중심적, 성육신적 차원을 배웠다.

언더힐은 가난한 이들과 함께 일하는 것이 중요하다고 강조했다. 그리고 자신이 이를 실천하는 일에 참여했다. 그는 또 정당한 전쟁론을 찬성했던 자신의 잘못을 인정했고, 1930년대에 들어 평화주의자가 되었다.

언더힐은 탁월한 서신 교환자였다. 그의 편지에는 영적인 지혜와 더불어 상식적 감각과 재치로 넘쳤다. 수덕주의에 기울던 어떤 이에게 쓴 편지에서, 그는 이렇게 썼다. “당신 자신의 사순절을 생각해 봅시다. 일상생활에서 어쩔 수 없는 것 말고는 그 어떤 육체적인 고생을 사서 하지는 마세요… 잠을 줄이려고 하지 마세요. 추운 새벽에 일어나려고 하지 마세요… 그리고 당신을 괴롭히는 사람에게 특별히 친절하도록 하세요.”

언더힐은 자라나던 피정 운동의 지도자로서 성공회에 또 다른 공헌을 했다. 그가 적은 대로, 1913년에 영국 성공회에는 피정집이 하나밖에 없었다. 그러나 1932년에는 교구 소속으로 22개의 피정집이, 수도회 소속으로 30개 피정집이 운영되고 있었다. 언더힐은 이 운동의 성장에 작지 않은 역할을 했다. 자신이 가장 좋아하던 피정집은 에식스의 플레시 피정집이었다.

그의 글은 재치가 넘쳤다. 성직자 부인 100여 명을 피정 인도한 일을 두고 그는 이렇게 적었다. “아무도 성당에서 미사가 있다고 알려주지 않았다. 미사를 시작하는 종이 울렸을 때 나는 욕실에 있었다. 머리로 제대로 말리지도 못하고 성당에 다다랐을 때는 복음 독서가 끝난 뒤였다. 그날은 침묵 기간이었는데도 누구도 지키지 않았다… 뭐, 그래서 열한 시부터 다섯 시까지 그 곰팡내 나는 교회에서 같이 머물렀지. 그리고 점심으로는 햄 샌드위치를 먹었다. 금요일이었지만.”

실천적이고 신비적이었으며, 열심히 탐구하며 하느님에 대한 무한한 관심을 놓지 않았던 이블린 언더힐. 그는 영적 여정에 있는 모든 구도자들과 신실한 성공회 신자들에게 멘토로 남아 있다.

—

원문: Jane Shaw, http://goo.gl/3J4h3

번역: 주낙현 신부

후원: 유상신 신부 (서울교구 강화 넙성리 교회)

역주: 글쓴이에 대해서 몇 자 적는다. 1965년생인 제인 쇼 신부(The Very Rev. Dr. Jane Shaw)는 영국 성공회 소속 사제요, 역사신학자이다. 현재는 미국 성공회 샌프란시스코 그레이스 대성당의 주임 사제이다. 그는 영국과 미국을 오가며 성직 과정과 신학 공부를 하고, 미국 UC 버클리 대학교에서 역사학으로 29세 나이에 Ph.D 학위를 받았다. 연구 분야는 중세 교회사 안에서 잊힌 여성 역사의 재건. 이후 영국 옥스퍼드 대학교 뉴칼리지 신학교 학장을 지냈으며, 지금까지 영국 성공회 주교원 신학 자문위원이다. 2010년 11월부터 미국 성공회 샌프란시스코 그레이스 대성당 주임 사제로 일하고 있다.