오스카 로메로 대주교 30주기

Wednesday, March 24th, 2010한국 시각으로는 어제, 미국 시각으로는 오늘 3월 24일은 오스카 로메로 대주교의 축일이다. 1980년 오늘 아침 수녀님들과 성찬례를 드리다가 군부의 총에 암살당했으니, 꼭 30년이 되는 해이다. 작년에 적은 상념과 번역하여 옮겨 놓은 시를 살폈는데, 여러 생각이 다시 든다.

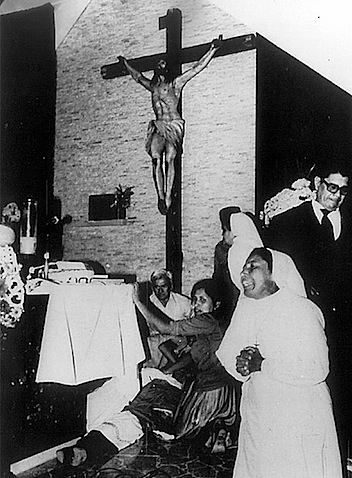

그의 순교 직후 사진은 그 죽음의 모든 신학적 의미를 함축하며 격렬하게 드러낸다. 제대. 그 뒤로 참혹한 고통 속에 있는 예수의 십자고상. 제대 옆으로 쓰러져 있는 로메로 대주교의 몸. 주위에서 울부짖는 이들. 그 장면은 2천 년 전 성찬례 사건, 그리고 십자가 사건과 포개진다.

1.

사진 위로 기도와 상념을 가다듬었다. 그의 삶이 어떻게 기억될까 생각했다. 오늘 세계 곳곳의 교회에서는 지난 세기에 우뚝 선 이 순교자를 교단 전통을 넘어서 함께 기념한다. 당연히 미국 천주교의 여러 교구와 성당에서는 그를 기념하는 미사를 드린다. 영국에서는 천주교와 성공회의 대주교들이 함께 기념 예배를 갖는다고 한다. 한국의 천주교와 성공회에서는 이날을 어떻게 지냈는지 모르겠다. 천주교의 공식 전례력에는 오스카 로메로 대주교 기념이 없다.

천주교 바티칸에서는 그의 시성 제안을 받아들여 1997년 이후 그의 시성을 검토하기 시작했었다. 이듬해, 당시 교황 요한 바오로 2세는 그에게 “하느님의 종” 칭호를 부여했다. 수년 후 사람들은 그의 시성 진행이 늦어지는 것에 항의했고, 바티칸 당국은 얼마지 않아 그를 “복자”로 선포할 것이라고 했다. 그러나 몇 주 후 교황 요한 바오로 2세가 선종했고, 그 뒤로 이 일은 모두 묻혔다. 어떤 이들은, 남미 ‘해방신학’에 대한 경고성 훈령을 낸 장본인인 당시 신앙교리성성 장관 라칭거 추기경(현 교황 베네딕토 16세) 탓이라 의심하기도 한다.

미국 성공회와 영국 성공회는 로메로 대주교가 암살당한 3월 24일을 축일로 전례력에 지정하여 기념한다. 그리스도교 전통에서는 죽은 날을 하늘나라의 생일날로 친다. 영국 성공회 런던 웨스트민스터 애비 성당에는 20세기의 순교자 입상이 세워졌다. 우리가 익히 아는 본회퍼, 마틴 루터 킹, 그리고 오스카 로메로 대주교이다.

겹치는 몇 가지 사실들을 ‘트윗’하고 적어 놓았으나, 어젯밤 늦도록 잠을 이루지 못했다. 바다 건너로 여러 일을 물어오는 이들과 잠시 대화하는 통에 시간을 놓쳤고, 이어진 통화 때문에 더욱 늦어졌다. 밤낮과 바다를 가로지르는 대화는 어제와 오늘에 겹친 24일의 의미를 다르게 확장시켰다. 교회는 무엇이고, 성직(주교직과 사제직)은 무엇이고, 그리스도인의 삶은 무엇인가?

2.

아침, 책상에 나와 앉으니 세계 성공회 소식(ACNS) 하나가 배달된다. 엘살바도르 성공회 바라호나 주교가 총격을 당했다는 것이다. 운전사가 총에 맞아 병원으로 옮겨졌고, 주교님은 다행히 상처를 입지 않았다고 한다. 주교님과 교회는 여전히 갖가지 폭력이 난무하는 엘살바도르 사회에서 예언자적인 사목 활동을 펼치고 있었다. 30년 전과 후가 겹쳤다.

오스카 로메로의 순교 (1980년 3월 24일), 그리고 엘살바도르 성공회 주교의 총격 피습(2010년 3월 17일)은 주교와 순교자에 대한 생각으로 옮아간다.

그리스도교 역사의 첫 몇 세기 동안, 주교는 대체로 ‘순교자’와 동의어였다. 이때 순교(martyria: 증언)는 선교의 다른 말이었다. 물론 주교는 지역 교회의 총괄 사목자요, 신학 선생이기도 했다. 이것이 위계의 목적이다. 그러나 그 몇 세기 후, 주교는 교리 수호와 교회 일치라는 명목 아래 세속 권력과 손잡고 ‘권력자’가 되었다. 순교자에서 권력자로 자리가 바뀐 것이다. 이러한 위치 변화는 이후 교회 역사에 큰 어둠을 남겼다. 따라서 위계의 목적도 바뀌었다. 그 어둠을 깨는 빛나는 주교들 몇이 있었으나, 어둠은 오래갔다. 한편, 현대의 주교 행태는 이제 CEO를 닮으려 한다. 이 마당에서는 순교(삶의 증언), 사목(보살핌), 선교(하느님 나라), 신학(기도와 성찰), 심지어 교회 일치를 위한 권위(전례와 교리)는 희미해진다. 볼썽사나운 거들먹거림과 범접할 수 없는 안정된 위치, 그리고 결제 권한이 자리 잡았다.

주교직은 기본적으로 공동체(와 그에 대한 보살핌)에 ‘종속’된 것이다. 그 종속에 충실하여 공동체를 보살피며 지킬 때, 권위가 나온다는 점에서 주교직은 하나의 역설이다. ‘주님의 종’ 혹은 ‘하느님의 종’은 이 역설을 일컫기 위한 것이다. 이 역설의 신비를 살지 않기에 위계는 타락하여 지배 권력의 관리 체계가 된다. 이런 점들은 주교직의 대리(vicar)로서 사제(presbyter/priest)직에도 적용된다. 그러니 그 주교 아래서 그 사제가 나오는 법이다. 이런 점으로 교회 현실과 나를 돌아보며, 내 가슴을 친다. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

3.

다시 우리는 어떻게 이 시대의 순교자를 어떻게 응시할 것인가? 십수 년 전 관람했던 영화 [로메로]를 생각하다가, 소개받은 유투브 동영상을 숨죽여 바라본다. 로메로 대주교는 당시 해방신학자 혹은 급진적인 신학자를 무마하려고 교황청이 임명한 내성적이고 보수적인 주교였다. 그러나 동료인 루틸료 그란데 신부의 삶이 주는 도전과 더불어 그의 피살을 경험하고, 그는 새로운 길에 들어섰다. 무엇보다 그는 권력(자들)이 마련한 어떤 공식적인 모임에 나가지 않았다. 대신, 가난한 이들을 바라보고 그들과 걸었다. (이 대목에서 최근 어떤 일이 떠오르나, 남 부끄러워 차마 입에 담지 못한다.)

로메로와 그의 민중을 비추는 이 영상은 당대의 지구 반대편 작은 나라와 겹친다. 대주교 피살 후, 한 달 여 만에 그 지구 반대편에서 똑같은 살육이 저질러진 것이다. 그 영상은, 십자가 사건이 그의 피살과 포개지듯, 30년 전의 광주와 그대로 포개진다.

이를 지켜보고 한 세대를 넘게 살아오는 우리는 오늘 어떤 그리스도인이 될 것인가? 로메로 대주교는 간명하게 답했다.

오늘 우리에게는 비판적이며 실천하는 그리스도인이 필요합니다. 주어진 상황의 내부를 깊이 분석하지 않고 그 상황을 받아들여서는 안됩니다. 허망한 일에 오랫동안 사로잡혀 있는 군중이 되어서는 안됩니다. 우리는 열매 맺는 무화과나무가 되어야 합니다. 그래서 정의에 ‘예’라 대답하고, 불의에 ‘아니오’라고 말할 수 있어야 합니다. 어떤 상황에서도 그것만이 생명의 값진 선물을 올바르게 사용하는 방법입니다.